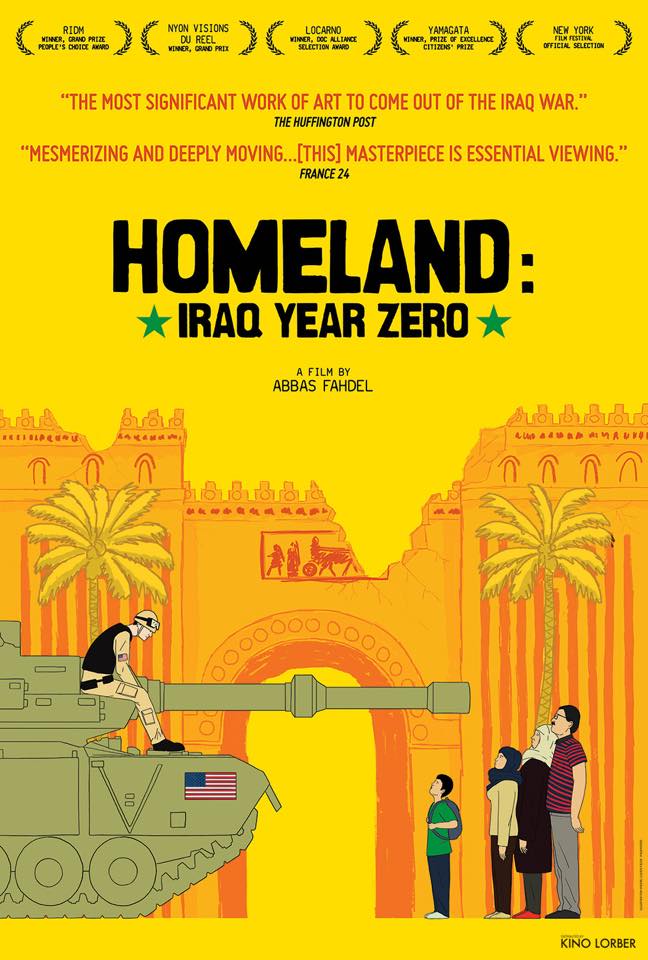

L’affiche française de Homeland

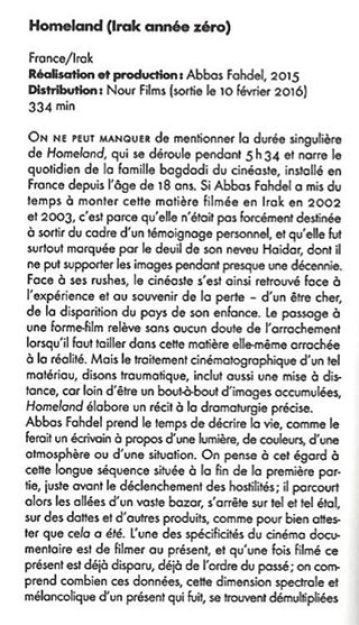

Film documentaire en deux parties, écrit et réalisé par Abbas Fahdel (Irak, 2015)

Sujet : chroniques de la vie quotidienne en Irak pendant une année, avant et après l’invasion américaine.

Première partie : BEFORE THE FALL (durée : 2h40) :

Pendant plusieurs mois, le réalisateur a filmé un groupe d’Irakiens, pour la plupart des membres de sa famille, dans leur attente de la guerre. Cette première partie du film se termine avec le début des frappes américaines sur Bagdad.

Seconde partie : AFTER THE BATTLE (durée : 2h54) :

Les Américains viennent d’envahir l’Irak et le film nous en révèle les conséquences sur la vie quotidienne des personnages. Le film se termine avec la mort violente de l’un des personnages principaux: Haidar, le neveu du cinéaste, âgé de douze ans.

Homeland (Iraq Year Zero), a documentary film written and directed by Abbas Fahdel (Iraq, 2015)

Synopsis : Chronicles of everyday life in Iraq before and after the U.S. invasion.

Part I: BEFORE THE FALL (duration: 2h40m) :

For several months, the director filmed a group of Iraqis, mostly members of his family, in their expectation of the war. This first part of the film ends with the start of U.S. strikes on Baghdad.

Part II: AFTER THE BATTLE (duration: 2h54m) :

Americans invades Iraq and the film shows the consequences of this invasion on the everyday life of the characters. The film ends with the violent death of one of the main characters: the nephew of the filmmaker, twelve years old boy Haidar.

Press Reviews / في الصحافة

_________________________________________________________________

Lussas: « Homeland », une famille et la guerre en Irak

«Homeland», le film d’une guerre

Iraque Ano Zero_ Como destruir um país – Carta Maior

Festivales_ Crítica de Homeland (Iraq Year Zero), de Abbas Fahdel – Otros Cines

NYFF 2015_ Abbas Fahdel Interview _ Brooklyn Magazine

No Place Like Homeland _ Jeffrey Ruoff

Etats généraux du documentaire, 2015 – Débordements

BALLAST Abbas Fahdel _ « En Irak, encore dix ans de chaos »

Hors champ – Homeland (Irak année zéro) de Abbas Fahdel – Tënk

Lineup Announced for NYFF53 Spotlight on Documentary

30 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA 2015 (14)_ HOMELAND_ IRAQ YEAR ZERO_ EL OTRO ES EL CINE « CON LOS OJOS ABIERTOS

Homeland_ Iraq Year Zero _ Terra natal _ Iraque ano zero _ CachoeiraDoc

———————————

Terra Natal: Iraque Ano Zero (Homeland: Iraq Year Zero, Iraque/França, 2015) CachoeiraDoc – Parte VI

Entretien_ Abbas Fahdel [critikat]

Hors-Champ: Entretien avec Abbas Fahdel à propos de son film Homeland

![]()

Festival_ 27es États généraux du film documentaire de Lussas [critikat]

Locarno: Iraqi-French director Abbas Fahdel’s ‘Homeland (Iraq Year Zero)’ Scoops Doc Alliance Selection Award – Variety

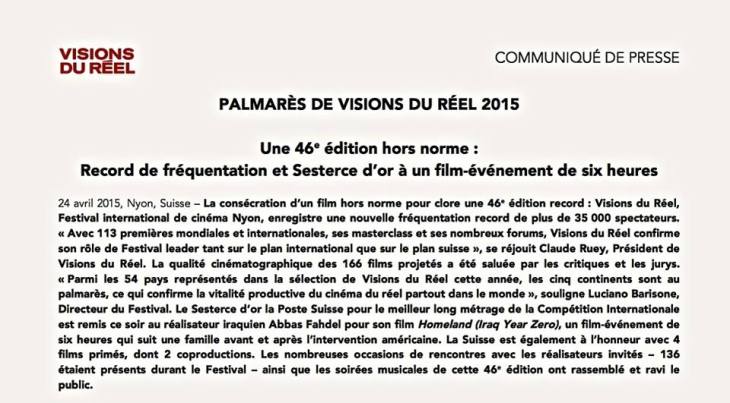

“Homeland”, Sesterce d’or au festival Visions du réel – Télévision – Télérama

« Homeland (Iraq Year Zero) », un documentaire hors normes primé à Nyon – Le Blog documentaire

Film Review_ ‘Homeland (Iraq Year Zero)’ _ The Post

L’autre visage de la guerre en Irak – LeTemps

Un film-fleuve sur l’Irak primé d’or à Visions du Réel – 24heures

Visions du réel_ l’Irak et la Syrie à l’honneur

Cobertura 4º “Olhar de Cinema”

OLHAR DE CINEMA : HOMELAND (IRAQ YEAR ZERO) DE ABBAS FAHDEL

السينما الواقعية تشخّص أوجاع المجتمعات العربية – SWI swissinfo

“Homeland : Iraq Year Zero” en bonne compagnie parmi les films de tous les temps les mieux notés par la presse! Source AlloCiné

« Homeland : Irak année zéro » : Bagdad, ville ouverte

LE MONDE | 09.02.2016 à 06h49 Par Mathieu Macheret

Tout au long de l’année 1991, le critique Serge Daney consacre, dans ses colonnes de Libération et d’ailleurs, de nombreux articles à la couverture médiatique, plus précisément télévisuelle, de la guerre du Golfe. « Ce qui a frappé tout le monde face à ce télé-Irak bombardé, écrit-il alors, c’est la disparition des images », car, précise-t-il plus loin, « nous entrons dans une période où l’image n’existe plus que du point de vue du pouvoir, c’est-à-dire d’un champ sans contrechamp ».

Ce contrechamp eût été, selon l’auteur, de montrer, non pas « le fantasme de la guerre en direct », ni ces visuels robotiques de missiles pleuvant sur les toits de Bagdad, mais la vie de tous les jours et ses lieux, intérieurs et extérieurs, foyers, rues, « boîtes de nuit », pour attester que l’« autre », le peuple irakien, avait bien un visage, et pas forcément celui de Saddam Hussein.

Abbas Fahdel, Franco-Irakien installé en France depuis ses 18 ans, qui fut l’élève de Daney à l’université, a pris son invective au sérieux. Douze ans plus tard, en février 2003, alors que la coalition menée par les Etats-Unis s’apprête à lancer une nouvelle offensive contre l’Irak, sous le prétexte de dénicher des « armes de destruction massive », le cinéaste revient au pays avec une caméra légère et se met à filmer les membres de sa famille. Partout, tout le temps, et à travers eux ce quotidien irakien, dont nous savions si peu de chose, qui faisait jusqu’alors tant défaut.

Lire l’entretien : Abbas Fahdel : « Je me sens comme un survivant »

Deux mois après l’assaut américain qu’il a vécu depuis la France, Fahdel reprend le tournage, retrouve les mêmes personnes, les mêmes lieux, ébranlés par un choc terrible dont il est encore difficile de prendre la mesure. Le film qu’il tire des cent vingt heures de rushes accumulées, grande fresque qui nous parvient près de dix ans après les faits, est découpé en deux parties, selon la chronologie du tournage : un « avant » et un « après » ce point aveugle qu’est la guerre.

Résignation angoissée

La première partie, « Avant la chute », nous accueille le matin, au réveil de la famille, entre le crépitement du poêle, la chaleur du thé et la télévision qui crache un spot de propagande, où Saddam Hussein apparaît en petit père des armées. Ce qui sous-tend le volet, c’est évidemment l’imminence du conflit, qui plonge chacun dans une sorte de résignation angoissée, ravive le souvenir encore proche de l’embargo (1990-1996), qui avait si durement frappé la population, voire celui plus lointain de la longue guerre avec l’Iran (1980-1988). Alors, on creuse un puits dans le jardin, on fait des provisions de nourriture et de médicaments, on consolide les vitres avec des bandes de scotch, on joue à la guerre, mais surtout, on attend.

Un autre sentiment, très vite, prend le relais, celui que ce mode de vie, qui se perpétue malgré tout, ne disparaisse bientôt dans la déflagration de la guerre. Dans la plus pure tradition du documentaire, Fahdel recueille alors tout ce qu’il peut, sans autre intervention de sa part qu’un sous-titrage contextualisant (pas de commentaire). C’est la belle séquence du marché, où la caméra largue les amarres familiales, pour aller « collectionner » les établis, les visages, les matières, les produits, les épices, le chant élégiaque d’un mendiant aveugle. C’est aussi le merveilleux passage des vacances à Hit, dans la belle-famille, où les enfants, au soleil couchant, jouent sur les rives du Tigre, à proximité de majestueux vestiges assyriens (qu’en restera-t-il ?). Dernières heures d’une existence résiduelle dont la perte annoncée se noie dans les reflets mordorés du crépuscule.

La seconde partie, « Après la bataille », est consacrée, comme on peut s’y attendre, aux stigmates des affrontements, aux béances flagrantes qu’ils viennent de creuser dans le tissu social : bâtiments délabrés, traces d’incendies, ruines omniprésentes, quartiers résidentiels détruits. Le revers de la propagande baasiste, c’est désormais l’occupation américaine, avec les longues rangées de véhicules militaires qui sillonnent ou bloquent les rues, et les injonctions plus ou moins conciliantes des soldats. Dans les détonations éclatant à toute heure, dans la menace qui circule de gangs nés du chaos, qui tirent à vue, enlèvent femmes et enfants, se profile, comme en germe, l’origine délétère de l’organisation Etat islamique.

Homeland ne considère pas tant la famille comme refuge, mais surtout comme le point d’ancrage d’un plus large déploiement, vers le paysage social, naturel, culturel de l’Irak, assemblant, dans un montage extraordinaire, un rhizome de rencontres, de discours, d’affects, de refoulements, de craintes, d’aspirations, et même de déni (l’épisode des juifs convertis à l’islam).

Il y a là tout un héritage néoréaliste, rossellinien (si cher à Daney), comme l’indique le sous-titre du film (en référence à l’Allemagne année zéro, de Roberto Rossellini, 1948). A ce titre, les images, d’apparence fragile, domestique, qui prêtent si peu le flanc à l’épate, ne sont si belles, si justes, qu’à mesure de leur anonymat, de leur dépouillement, par cette façon de ne jamais ornementer ni « griffer » le réel d’un auteurisme surplombant.

Un monde peuplé d’enfants

Mais ce qui frappe le plus, ici, c’est à quel point l’Irak que nous montre le film est un monde peuplé d’enfants. Ils semblent surgir de partout, faire du moindre tas de gravats leur terrain de jeu, et la caméra de Fahdel éprouve pour ceux-ci un véritable tropisme. Mieux, le cinéaste réserve à son neveu d’une dizaine d’années, le petit Haidar, le rôle principal d’Homeland, le laissant peu à peu devenir une sorte de guide, d’éclaireur, d’enquêteur, d’indicateur, partout où la caméra passe. Idée sublime que de confier les rênes du film, non pas à la raison adulte, ni même à une autorité certifiée, mais à un petit garçon rayonnant, enjoué, terriblement lucide.

Plus le film avance et plus il se referme sur lui comme un mausolée – puisque Haidar fut raflé par une rafale de tirs perdus (ce qu’on apprend dès la première partie). Raison pour laquelle Abbas Fahdel a mis si longtemps à affronter ces images, et qui achève de conférer à ce geste documentaire, d’une ampleur et d’une urgence inouïes, une terrassante densité émotionnelle.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/cinema/article/2016/02/09/homeland-irak-annee-zero_4861669_3476.html#kDusdxPsMBGtX413.99

Homeland remporte le Prix La Croix du Meilleur Documentaire 2016

Le cinéaste Abbas Fahdel a reçu le 10 octobre le prix La Croix du documentaire 2016, décerné par un jury de professionnels du 7eart, de journalistes et de lecteurs.

Sorti en salle le 10 février, Homeland est une chronique familiale en deux parties, tournée en Irak en 2003, juste avant et après la chute de Saddam Hussein.

Un témoignage essentiel qui rend hommage aux « invisibles », ces populations prises dans le vent mauvais de l’Histoire.

Lancé en 2013 avec la complicité du cinéaste Raoul Peck, président de la Fémis, le prix La Croix du documentaire œuvre chaque année à la reconnaissance de ce genre cinématographique, avec une attention marquée pour les auteurs non encore identifiés par le grand public.

Après La Saga des Conti de Jérôme Palteau, Au bord du monde de Claus Drexel (2014) puis Spartacus et Cassandra de Ioanis Nuguet (2015), le 4e prix La Croixdu documentaire devait être remis, lundi soir au cinéma Le Balzac à Paris, à Abbas Fahdel pour Homeland, Irak année zéro.

Un témoignage essentiel

Cette longue chronique en deux épisodes, Avant la chute (2h40) et Après la bataille (2h54) décrit, à l’échelle d’une famille – celle du cinéaste, vivant en France mais revenu séjourner parmi les siens –, l’attente de l’invasion de l’Irak et ses conséquences tragiques.

Présenté dans nombre de festivals à travers le monde, déjà primé au Canada, en Suisse et au Japon, ce film aussi bouleversant qu’éclairant est un témoignage essentiel qui rend hommage aux « invisibles », ces populations prises dans le vent mauvais de l’Histoire. Une de ces œuvres qui, nées dans le chaos, posent – douloureusement – les premiers fondements d’une mémoire collective.

Onze autres documentaires français, mais aussi venus de Suisse et de Belgique, avaient été sélectionnés cette année : Tout s’accélère de Gilles Vernet, Le Dernier Continent de Vincent Lapize, La Sociologue et l’Ourson d’Étienne Chaillou et Mathias Théry, Héritages de Philippe Aractingi, J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd de Laetitia Carton, Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Free to Run de Pierre Morath, Merci patron ! de François Ruffin, Capitaine Thomas Sankara de Christophe Cupelin, L’Homme qui répare les femmes de Thierry Michel et This is My Land de Tamara Erde.

L’ensemble de ces films ont fait l’objet d’une reprise en salle, lors du premier Festival La Croix du documentaire, qui s’est tenu du 23 au 25 septembre, au Lucernaire à Paris.

La documentariste Anne Georget (Festins imaginaires…), présidente de la Société civile des auteurs multimédia (Scam, partenaire du prix depuis quatre ans) est la marraine du prix 2016, dont le jury était présidé par Guillaume Goubert, directeur de La Croix.

Deux lecteurs du journal, Caroline Lesoin (de Roubaix) et Pierre Laporte-Daube (de Grenoble) ont pris part aux débats, aux côtés d’Emmanuelle Giuliani, chef du service « culture » de La Croix, Justine Meignan (pour Images en bibliothèque, autre partenaire du prix) et Jean-Pierre Duret, ingénieur du son et réalisateur de documentaires (Se battre…).

Jeune Afrique : “ce documentaire donne ainsi à voir très exactement ce que le cinéma, mais aussi l’ensemble des médias du monde entier, tous plus ou moins embedded (“embarqués”), ne nous ont jamais montré.”

Homeland : Irak année zéro Abbas Fahdel

Entre février 2002 et avril 2003, Abbas Fahdel, exilé à Paris, revient filmer ses proches et ses amis en Irak. Après vingt ans d’absence, il y a ceux qu’il retrouve et ceux qu’il découvre, une joyeuse nuée de neveux et nièces. Parmi eux, l’espiègle Haidar, 13 ans, devient vite l’un des formidables « personnages » de ce documentaire en deux volets bâti comme une fiction. « Avant la chute » saisit l’attente d’une guerre annoncée à grands coups de semonces par l’Amérique des faucons. « Après la bataille » raconte la décomposition d’un pays libéré de son tyran, mais livré au chaos.

Le titre — et son clin d’oeil à Roberto Rossellini — l’atteste : le cinéaste, longtemps critique, connaît ses classiques, d’Ozu à Jean Rouch. A se familiariser avec les uns et les autres, à partager leur intimité (vaisselle à la bougie quand l’électricité est coupée), à les regarder se préparer à un énième conflit (creuser un puits, accumuler des provisions), on a le sentiment d’avoir enfin accès à cette simple et rare réalité : l’Irak des Irakiens. L’exilé filme, comme s’il voulait les retenir, des instants banals et fragiles. On devient vite des habitués de la maison. On apprend à aimer ses habitants, dont la joie de vivre irrigue toute la première partie. La vie sous Saddam n’est pourtant pas une partie de plaisir : le mutisme du foyer devant les chaînes officielles le prouve. Les scènes « comiques » — « J’espère qu’ils ne vont pas utiliser d’armes de destruction massive… », s’inquiètent de petits Bagdadis en guettant le premier missile américain — succèdent à de purs moments d’élégie : un vieil homme qui pleure sur une chanson d’amour, symbole d’un patrimoine bientôt englouti.

La deuxième partie débute deux semaines après la guerre. Les GI n’ont pas l’air si terribles et la famille, qui a suivi la chute du raïs depuis son refuge campagnard, reprend espoir. Sur les toits de Bagdad, les antennes satellites poussent comme des champignons, et, dans les charniers, les cadavres de la dictature commencent à faire surface. La suite, hélas, est accablante. Les libérateurs se muent en occupants paniqués. L’Irak n’est plus administré, les pillards envahissent la ville. Abbas Fahdel ne joue ni avec les siens, ni avec nos nerfs : on a su très vite que Haidar, le neveu vif-argent, ne s’en sortirait pas. Mais, quand il disparaît soudain, cette guerre lointaine devient un peu la nôtre. Homeland : Irak année zéro nous laisse avec l’impression tragique qu’un grand film de guerre a miné le film de famille. Et tout fait exploser. — Mathilde Blottière

“Homeland : Irak, année zéro” un grand voyage documentaire, intime et politique

- 10 FÉVR. 2016

- PAR OLIVIER BEUVELET

Homeland : Irak année zéro, le documentaire monumental (au sens propre) du réalisateur franco-irakien Abbas Fahdel n’est pas seulement un film à voir. C’est un film à respirer, à palper, à sentir, à laisser venir, la tête bien calée sur le haut du dossier. C’est un film avec lequel on est par le regard mais aussi avec tout son corps, parfois encombrant durant la longue durée de ce voyage documentaire. On le gratte, on le bouge, on le repositionne, mais jamais l’œil ne quitte la surface de l’écran, frontière poreuse avec l’autre monde, l’autre vérité, l’autre point de vue. Devant ce film incroyablement simple et direct, on comprend enfin ce qu’est l’Histoire vécue au revers intime des images de l’Histoire médiatisée en direct. Sans s’identifier au point de vue du filmeur, le spectateur se met à la place d’Abbas Fahdel pendant les 5 heures 34 (en deux parties) que dure le film.

C’est peut-être un peu long pour un film mais c’est si court pour un tel voyage ! Je me souviens de l’impression extraordinaire de sa performance (plus que de sa projection – trop plat) dans le grand auditorium de l’Institut du Monde Arabe lors d’une avant-première mémorable, il y a quelques semaines. J’avais eu l’impression de sortir d’un avion en pleine nuit, dans le froid parisien, après avoir vraiment découvert l’Irak. Découvert aussi qu’en Irak vivaient des irakiens qui n’étaient pas les ennemis des américains mais des hommes, des femmes, des enfants souvent pris entre le marteau de Saddam et cette enclume de Bush.

On n’a jamais filmé la guerre de cette manière, avec une telle simplicité, c’est-à-dire comme elle est vécue depuis le tapis central d’une maison où toute la famille se demande en permanence ce qui va se passer. Mais c’est ça (je pense) la guerre. C’est quand les murs de sa maison deviennent provisoires, quand les vitres sont en attente de tomber, quand son lieu de travail se transforme en cible, quand la faim attendue nous pousse à faire des provisions, quand on fait des masques à gaz avec des couches. Les jeux de guerre avec des armes de fortune occupent de plus en plus les enfants, et de manière de plus en plus réaliste au fil du film. La guerre est un monstre à apprivoiser au quotidien, c’est la possibilité de voir surgir la mort à tout moment, n’importe où. Comme nous le montrera la fin du film. Comme nous le découvrons amèrement depuis le 13 novembre. Même si nous ne sommes pas en guerre, même si nous n’en parlons pas, son imaginaire court dans le métro et les rues de Paris. Le film nous la montre sur la table de la cuisine.

La guerre n’est jamais là très vite, elle arrive, elle est devant nous. Elle est toujours invisible en soi-même, elle vient, elle est passée et tout est différent.

La première partie nous le rappelle avec une immense minutie visuelle et psychologique. La seconde nous le détaille … Et toujours avec la délicatesse qu’on sent dans les propos attentifs et simples du réalisateur, qui n’est pas là pour lui mais pour cette chose qui est le lieu de rencontre de tout : le film et ses deux parties : avant/après la bataille.

Ainsi, on fréquente son film plus qu’on ne se contente de le regarder. La distorsion du temps, sur ces deux dimensions du cycle et de l’écoulement, ouvre dans la largeur un espace où le cadre s’oublie. On est dans ce monde rendu plus proche par la familiarité du cinéaste avec les personnes filmées et la familiarité que ce parti pris nous octroie avec les lieux. La rythmique des plans à la fois tableaux composés et flux spontanés, propose au regard une pulsation de vie qui parfois se fige dans la peur ou la contemplation. Le spectateur, passager clandestin à bord du regard du filmeur, dans le scaphandre de son corps presque invisible, voyage autant qu’il est possible dans un Irak tendu puis dans un Irak brisé. On passe avec lui, sa famille et son peuple, de l’ordonnancement au chaos. Et le tragique n’est pas loin, la mort est annoncée par des cartels jaunes qui se distinguent des sous-titres et désamorcent tout effet hollywoodien. La mort n’est pas l’objet d’une spéculation narrative, elle est écrite dans le sujet même, et le savoir du monteur ne joue pas avec l’innocence du filmeur, mais vient au contraire informer l’image et le spectateur, au moment où se nouent les liens tragiques. La guerre, c’est parler avec des morts en puissance, avec des personnages de tragédie. Dans ce passage initiatique, on surnage grâce à la rigueur éthique des cadrages, jamais intrusifs mais jamais indifférents, grâce à la tension de l’écoute attentive qui transforme la vie de famille en monument historique et grâce aux mouvements brefs et précis de ce regard qui garde. Qui monte la garde auprès des siens. Un zoom et c’est l’amour, l’intérêt, la tendresse qui nous rapprochent des êtres filmés. Un Insert ou un gros plan et l’on se moule dans la construction d’un espace pictural, dont l’architectonique est en soi un défi à la destruction annoncée des bâtiments. Un plan pris par une fenêtre ou par-dessus des objets interposés, et l’on devient un observateur curieux sans être un voyeur, conscience visuelle qui vise toujours l’au-delà, le plus tard, l’après tout ça … Et tous les plans tirés des scènes de rue de son enquête en ville, auprès des commerçants, viennent répondre à notre désir de voir l’Irak tel qu’on ne nous l’a jamais montré, tel qu’on ne l’a jamais imaginé.

Ce qu’on voit en revanche, dans la seconde partie, Après la bataille, grâce à ces deux niveaux de récit : le bilan social et politique de la bataille et les effets de la guerre sur les individus, c’est que la guerre a été une arnaque, un vol, un acte de piraterie. Loin de l’imaginaire guerrier des films hollywoodiens sur l’Irak, terrain de jeu vidéo pour les marines’s ou les GI’s, Abbas Fahdel nous montre simplement des soldats américains, gamins gentils mais naïfs, assis à attendre sur leurs chars. Le pillage fait rage, les meurtres pour une voiture hors d’usage sont quotidiens, la population doit s’armer pour faire face à l’absence de protection, mais la présence américaine n’est qu’une façade hollywoodienne. Les américains vivent reclus dans des quartiers sécurisés, une seule chose semble compter pour eux : leur propre vie et le pétrole. Que le reste de l’Irak meure… on voit très bien de quel chaos sont sortis les zombies de Daesh. On comprend vite qu’on est très clairement devant une guerre mafieuse menée par un cartel texan dont le seul objectif militaire est de s’arroger des puits de pétrole. La société irakienne ne les intéresse pas, ne les concerne pas, n’existe pas. Et tout s’effondre. L’évidence de cette destruction m’a fait penser à Suite française d’Irène Némirovski, écrit dans le temps même de l’exode, qui donnait une idée précise et inédite de ce qu’est une société qui implose dans la guerre.

Avec ce film direct et affectif, Abbas Fahdel nous emmène vers un cinéma horizontal, reposant sur la relation aux sujets filmés, pris comme des sujets et jamais comme des objets, ce qui implique une caméra à l’écoute. Son objet n’est pas la réalité telle qu’on peut la filmer, mais la réalité telle qu’elle est parlée par les sujets eux-mêmes, conscients de participer au film et repérant le dispositif. C’est la grande différence avec Frederick Wiseman, William Klein, les frères Mayles qui cherchent une objectivité visuelle fondée sur une invisibilité théorique du filmeur… Ici, le filmeur se dévoile, enquête, attend, il est « avec » il n’est pas « entre ». C’est ce qui rapproche Abbas Fahdel de Jonathan Nossiter dans Résistance Naturelle ou encore d’Emad Burnat dans Cinq caméra brisées. Ce cinéma direct et naturel qui repose sur la manière dont une relation affectueuse cristallisée dans le cadrage peut servir de conducteur subjectif et éthique afin de mettre le spectateur au cœur du film, à table avec les convives et conscient de sa présence spectatorielle. C’est la richesse avant-gardiste de ces productions spontanées, nées de ces nouvelles possibilités légères de réalisation et de montage, quand elles sont entre les mains d’artisans qui savent mettre en scène leur regard pour le partager sans se mettre en avant … à tout hasard. C’est la force nouvelle des films qui ne savaient tout à fait qu’ils en seraient et finissent par inventer, grâce au soutien de distributeurs audacieux, un nouveau cinéma, dix fois plus libre et plus généreux.

Homeland : Irak année zéro, du sang et des larmes

« Homeland » : la chute de Bagdad

Le quotidien d’une famille de Bagdad en 2003 ou la grande histoire à échelle humaine. Un documentaire à la fois intime et immense.

« Homeland » dure plus de cinq heures trente, mais il possède le générique le plus court qui soit. En effet, Abbas Fahdel a assuré la réalisation, les prises de vue et le montage. Il s’agit pourtant bien d’un grand film, un témoignage exceptionnel sur une page récente de notre histoire.

Au cours de l’année 2003, Fahdel a filmé sa famille à Bagdad. L’ensemble est constitué de deux volets que sépare l’intervention militaire occidentale. « Avant la chute », la première partie, décrit le quotidien ordinaire de la petite bourgeoisie iraquienne. Une maison, des enfants qui vont à l’école et à l’université, la propagande. Et la guerre qui approche. On creuse un puits dans le jardin. On prépare du pain. On tend des couvertures devant les fenêtres pour se protéger des éclats de verre…

Dès les premières minutes, Haidar, 11 ans, aimante la caméra. Malicieux, gouailleur, il attend l’attaque, se réjouit à l’idée de ne plus aller à l’école et de se réfugier à la campagne avec ses cousins. Il a quelque chose d’un Petit Nicolas bagdadi. A cette nuance près : au bout d’un quart d’heure, un carton annonce qu’il mourra fauché par une balle après la chute du régime.

Au début de la seconde partie, « Après la bataille », les émissions à la gloire de Saddam Hussein ont été remplacées par des clips R&B. Bagdad n’est plus que ruines. Face à une armée d’occupation débordée et impuissante, le chaos a tout gagné, la rue appartient aux pilleurs et aux criminels. La vie continue tant bien que mal : on passe ses diplômes, on s’organise, on retrouve aussi des visages familiers dont le petit bouquiniste si attachant et bien sûr Haidar à peine moins insouciant.

Les guerres du Golfe nous laissent le souvenir flou de combats désincarnés : de cieux striés de lumières, d’écrans verdâtres, de génériques de CNN. Or, loin des satellites, au plus près des habitants, il y avait la caméra qu’Abbas Fahdel tenait serrée tout contre lui et tout contre les siens. Il lui aura fallu plus d’une décennie pour trouver la force de monter et partager ces images essentielles. Elles nous rendent enfin la guerre visible. Cependant, la beauté de « Homeland » tient aussi du contraste entre un pays démembré et une famille unie. Les ruines de Badgad sont les nôtres. Le sous-titre est d’ailleurs emprunté au film de Rosselini « Allemagne, année zéro ». Autre siècle, autres décombres, autre enfant et même épilogue. Aujourd’hui, Haidar aurait 24 ans.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/week-end/cinema/films/021684531410-la-chute-de-bagdad-1198922.php?30zB41hI7TzJ8zd5.99

Une nécessaire démesure

Plus de cinq heures pour Homeland : Irak année zéro,d’Abbas Fahdel (1), neuf heures pour Death in the Land of Encantos, de Lav Diaz (2) : le format du « film-fleuve » est hardi, mais approprié à l’ampleur du propos.

Abbas Fahdel livre ici « le film de sa vie ». En 2002 et 2003, ce cinéaste franco-irakien est revenu à Bagdad filmer sa famille au cours des derniers jours du régime baasiste, puis durant les premières semaines de l’occupation par la coalition militaire que dirigeaient les Etats-Unis. Mais quand, quelques jours après l’invasion de Bagdad, son neveu est victime d’une balle perdue, il renonce à monter la centaine d’heures de rushs en sa possession, où le jeune garçon était très présent. Ce n’est que dix ans plus tard qu’il se décide à les utiliser pour aboutir à ce témoignage unique, par lequel il a voulu « donner un visage aux Irakiens ». Divisé en deux parties, « Avant la chute » et « Après la bataille », son film suit d’abord le quotidien de sa famille, semblable à celui de tous les habitants de Bagdad, habitués aux privations depuis plus d’un quart de siècle, imperméables à la propagande de leur raïs, et qui se préparent au pire avec une espèce de légèreté teintée de fatalité, qu’ils stockent du pain ou qu’ils calfeutrent leurs habitations.

Dans la seconde partie, le ton change, ainsi que la géographie du film : Fahdel filme désormais hors de la maison de son frère. Se donnant le temps des rencontres, il découvre l’ampleur des destructions et les paroles de colère des Bagdadis. Les « libérateurs » sont devenus des « occupants » dans un pays dont ils ne savent pas assurer la tranquillité. Les images fixent avec acuité le début d’une décennie chaotique ; elles feront date.

Le cinéaste philippin Lav Diaz, lui, est coutumier des films hors normes. Il revendique en effet le droit de ne pas produire un cinéma conçu pour le marché. Filmant en noir et blanc, sans se soucier de qualité technique, il s’adonne à un cinéma ascétique où dominent de longs plans-séquences presque toujours sans mouvements d’appareil — « la caméra est statique parce qu’on attend que la vérité arrive ».

Death in the Land of Encantos (2007) frappe par sa radicalité absolue. Mélange de documentaire et de fiction, il propose à la fois les témoignages des rescapés du passage du typhon Durian au sud de l’île de Luçon, en 2006, et les conversations entre trois personnages, trois artistes qui s’interrogent sur leur rôle dans la société. Tous sont filmés dans les lieux dévastés par la catastrophe ; mais ce qui commence par le tragique des phénomènes naturels s’achève par le tragique du politique. Le personnage central, un poète, paiera de sa vie cette alliance mortifère, caractéristique, selon Diaz, des Philippines.

Dans cette œuvre sans concession esthétique, parfois proche de l’hypnose, Diaz entreprend de lutter contre l’oubli, « la plus grande maladie de l’homme » — l’oubli des colonisations subies par son pays et des longues années de la dictature de Ferdinand Marcos, dont le clan est toujours à l’affût. Une fois acceptée sa durée, ce cinéma de résistance n’a rien de rébarbatif. Diaz, qui le définit comme« romanesque », se présente comme un « travailleur intellectuel dont l’outil est le cinéma » (3), et s’appuie sur sa connaissance de Fedor Dostoïevski pour peupler ses films de personnages en quête des vérités de l’existence. L’œuvre qu’il construit n’est pas qu’une bataille contre les formes convenues ; c’est aussi une lutte contre tout ce qui asservit.

Philippe Person

«HOMELAND», L’IRAK EN PERTE DE RÉGIME

Un documentaire émouvant sur le quotidien d’Irakiens avant et après l’invasion américaine.

Avec les abominations commises par l’Etat islamique aujourd’hui, on a oublié celles que perpétrait Saddam Hussein quelque dix ans plus tôt. Si les premières sont menées aujourd’hui au nom du califat, les secondes le furent au nom du parti. Mais, entre le raïs et le calife, peu de différences si ce n’est que la dictature du premier, qui régna vingt-cinq ans, fut d’une cruauté extravagante et grotesque, comme en témoigne l’excellente série de la BBC The House of Saddam, irremplaçable documentaire-fiction sur la nomenklatura baasiste. Survint l’invasion américaine et Hollywood colla à l’événement avec des films, comme Green Zone, avec en arrière-plan le singulier conflit entre la CIA et le Pentagone, puis Démineurs, qui magnifie l’un des plus durs boulots au monde, et surtout American Sniper, le film de Clint Eastwood sur la vie d’un Black Seal (les commandos d’élite de l’US Navy), qui fut démoli par un pan de la critique française (dont Libé) – peut-être ne voulait-elle pas voir le conflit tel qu’il fut -, mais adulé par les reporters qui le suivirent, justement pour cette raison.

Il manquait la guerre racontée par les Irakiens à un réalisateur irakien – Abbas Fahdel. C’est chose faite avec Homeland, qui raconte, avec les yeux d’une famille aisée de Bagdad, ce que fut son quotidien pendant deux ans. Soit un documentaire de cinq heures et demie, divisé en deux parties : la première consacrée aux semaines qui ont précédé la prise de la capitale, la seconde à celles qui ont suivi. Même si, comme le dit Abbas Fahdel (que Libé avait rencontré en novembre), «l’Irak est invivable», son film est comme irradié par sa joie d’être aux côtés des siens, dans les épreuves, dans les chagrins, dans les joies – la naissance d’un enfant ou la réussite d’un examen.

Dans la première partie, on voit peu l’Irak, la caméra s’attachant à décrire l’attente interminable de la guerre au sein de la famille. D’où un certain ennui qui finit par contaminer le film même si tous les membres se révèlent des acteurs exceptionnels. La seconde partie, parce que le chaos s’installe, que les gangs apparaissent dans un Bagdad abandonné aux ténèbres en dépit de l’occupation américaine, est beaucoup plus dramatique. Et puis, la parole commence à percer les murs du silence bâtis par la dictature. Les Irakiens trouvent les mots pour dire ce que fut le défunt régime. Puis les gestes, comme ces gifles aux portraits du dictateur. «Voyez comme les Irakiens sont hypocrites ! lance une jeune étudiante. Hier, ils étaient obligés de lui écrire [pour son anniversaire, ndlr] ; maintenant, ils crachent sur lui.» S’ensuivra la montée du ressentiment à l’égard des «libérateurs» qui, multipliant les bavures et se montrant incapables de rétablir l’ordre, vont muter en occupants.

D’un bout à l’autre, le film est traversé par des moments d’une grande émotion, comme la visite de l’Office du cinéma, brûlé par les pillards qui ont détruit la mémoire du cinéma irakien. Un réalisateur ramasse une bobine et la berce comme un enfant. Dans ce geste, toute l’universalité du cinéma même sous la plus affreuse dictature : «On peut se venger d’un régime mais pourquoi se venger de la culture ?» Question, hélas, sans réponse.

Homeland : Irak année zéro documentaire d’Abbas Fahdel

http://next.liberation.fr/cinema/2016/02/09/homeland-l-irak-en-perte-de-regime_1432181

“Homeland ” : le grand docu intimiste sur la guerre d’Irak

Chronique documentaire d’une famille irakienne avant et pendant l’occupation américaine. Une somme élégiaque.

Ce documentaire fleuve de 5h34 en deux parties (Avant la chute et Aprèsla bataille) est le grand œuvre d’Abbas Fadhel. Né en Irak mais vivant en France depuis des décennies, Fadhel n’a cessé de filmer son pays d’origine (des documentaires et une fiction). Dans ce Homeland, à ne pas confondre avec une série américaine du même nom, le cinéaste retourne en Irak, une fois en 2002 et une autre en 2003, avant et après le déclenchement de la guerre par les Etats-Unis (mars 2003).

Il filme essentiellement sa famille, mais aussi, énormément, l’arrière-plan, le quartier, la ville, les rues, les universités, les commerces, les immeubles détruits (dont les impressionnants décombres des studios de cinéma). En gros, ce film c’est “la maison et le monde”. La maison, c’est plutôt la première partie, frères, neveux et nièces, etc. Home sweet home, rires, routine, insouciance, avec tout de même le spectre de la guerre qui se profile à l’horizon.

Guerre d’occupation

Le monde, c’est le second volet, où les joies et les jeux (des enfants) persistent, mais où le danger rôde partout dans Bagdad et a chamboulé le quotidien. La force et la beauté de ce home-movie, impeccable chronique de la vie quotidienne à Bagdad en temps de guerre, c’est de mêler constamment le familier et l’insignifiant à l’horreur et à la mort. Pas de bataille rangée, pas de combattants en armes – hormis bien sûr les troufions américains omniprésents qui affichent une certaine sérénité. C’est une guerre d’occupation plus que de conquête.

Le corollaire de cette présence américaine, de cette invasion accompagnée par des bombardements et des destructions, qui ont semé le chaos en Irak, c’est l’absence de règles et de garde-fous. Plus de Saddam, de parti Baas, ni de répression. La liberté de la presse règne (on est passé de 3 quotidiens à 58), et beaucoup de langues se délient sur les méfaits du dictateur déchu dont tout le monde semble content d’être débarrassé. Cela n’empêche pas la situation d’être désastreuse : problèmes d’alimentation, de travail, désorganisation, absence des institutions, et donc insécurité permanente.

Voile funèbre

L’Irak est devenu un no man’s land violent. Pillages, attaques et meurtres dus à des bandits isolés ou à diverses factions sont devenus la norme. Une inquiétude permanente et insidieuse plane tout le long de la deuxième partie, et se soldera d’ailleurs par un choc tragique. L’événement en question survenant à la toute fin nimbe ce qui a précédé (les 5 h 30) d’un voile funèbre. Le home-movie modèle est en même temps un tableau de l’enfer. Le destin d’une famille aimante et heureuse peut être brisé en une seconde par une chute de roquette ou une balle perdue. Le cinéaste prend lui-même de tels risques. Pourtant il cadre avec une étonnante sûreté, pose un regard extérieur et curieux sur la réalité de l’Irak (souvent derrière les vitres d’une auto).

Un travail double donc, subjectif et objectif à la fois, accompli avec une économie de moyens liée au budget insignifiant de ce documentaire qu’on imagine autoproduit, mais tirant le maximum de plus value esthétique de son matériau brut. Elégance du filmage et fluidité du montage. Le grand film intimiste sur la guerre d’Irak.

Homeland : Irak année zéro

Chronique familiale

Après une tournée des festivals mondiaux passée cet été par Lussas où nous l’avions rencontré, Abbas Fahdel voit enfin Homeland, Irak année zéro sortir sur les écrans français. La durée hors norme du film (près de six heures), si elle laisse au spectateur le temps de faire connaissance avec un pays et ses habitants, a de quoi inquiéter les programmateurs. Nour Films, son courageux distributeur, a fait le choix de segmenter le film en deux séances distinctes, respectant la logique interne de ses deux parties. Avant la chute et Après la bataille disent déjà à quel point le temps est la matière d’un film qui gravite autour d’un hors champ tragique, celui de la seconde guerre du Golfe, et qu’il aura fallu dix ans pour terminer.

Abbas Fahdel revient dans son pays natal qu’il a quitté depuis vingt ans. Il y il filme ses proches pendant près d’un an, de février 2002 à mars 2003. Avant le début des attaques américaines, il observe le quotidien d’une famille ordinaire sous la dictature de Saddam Hussein. Un quotidien où les jeunes adultes s’apprêtent à connaître leur deuxième guerre. Si Fahdel commence son film en nous invitant à la table de sa famille, c’est bien sûr une façon de renouer avec ceux qu’il a quittés si longtemps, tout comme d’inviter le spectateur à se sentir chez eux comme chez soi. Mais c’est aussi que, sous Saddam Hussein, il est dangereux de filmer autre chose que les conversations badines d’une famille unie. L’attente de la guerre donne au temps un air de perpétuelle hésitation. La famille du cinéaste se prépare à la guerre comme elle l’avait fait vingt ans plus tôt, creusant un puits dans son jardin ou protégeant ses fenêtres en prévision du choc des bombardements. En regardant dans un souk des statues d’artisans du passé fixés dans la simplicité de leur activité, la sœur du cinéaste remarque que c’est à cela qu’ils en reviendront, repasser les vêtements avec un fer chauffé au charbon, si le conflit est déclaré. La guerre ne se contente pas de faire balbutier l’histoire dans des situations identiques. Elle fige le temps, arrête l’évolution du pays pour le ramener à une époque du tout artisanal, transformant les hommes en paysans, quel que soit leur parcours. L’après-guerre ouvre les portes de la maison familiale pour aller sur les routes, dans les quartiers, rendre compte des ravages de la guerre et des absurdités de la présence militaire américaine. L’impression que, dans une époque comme dans l’autre, le temps s’est arrêté, est sans doute renforcée par l’écart de dix ans qui a passé entre le tournage et le montage du film, essentiellement dû à l’événement traumatique qui a empêché Fahdel de regarder ses rushes pendant une décennie. La mort de son neveu Haidar, âgé de douze ans et atteint d’une balle perdue survient dans le dernier plan.

Visite guidée dans les ruines

C’est Haidar, enfant qui grandit avec le film, qui nous guide dans les ruines de son pays paraît tout droit sorti du néoréalisme italien auquel le sous titre d’Homeland nous renvoie. Si l’on comprend la référence directe au film allemand de Rossellini, le garçon nous rappelle davantage le sourire du jeune Napolitain de Paisa que le désespoir suicidaire d’Edmund perdu dans les décombres de Berlin. Il se fait aussi cousin éloigné des personnages d’Abbas Kiarostami, lorsqu’il emboîte le pas du cinéaste pour devenir son relais à l’écran, livrant ses réflexions percutantes sur l’état de son pays ou interviewant ses habitants. Dans la violence de villes détruites et sous contrôle ennemi, on est sans cesse surpris par la vie qui résiste, comme les quelques naissances survenues dans la famille pendant la guerre en attestent. La difficulté à rentrer chez soi quand toutes les routes sont plus ou moins arbitrairement barrées par l’occupant n’empêche pas les étudiants de retourner à l’université ou les hommes d’aller travailler.

C’est encore la piste néoréaliste que suit le film lorsqu’un frère du réalisateur visite avec tristesse son ancien studio de cinéma, détruit par les bombardements. Cette scène agit comme un rappel à l’intérieur du film, des conditions de dénuement dans lesquelles s’effectue le tournage. Comme le néoréalisme italien que la destruction de Cinecittà a poussé à tourner en extérieur, Homeland, dans sa seconde partie, est presque exclusivement un film qui court les rues à la rencontre de leurs occupants. Cet homme qui comprend « qu’on se venge d’un régime, mais pas de la culture » met le doigt sur ce que Homeland a de si précieux : il invente les images d’un peuple, confisquées par celles de la propagande de Saddam Hussein, omniprésent sur les écrans de télévision, comme par la télévision occidentale qui a servi le discours d’une guerre invisible, sans corps et sans morts.

Des images, des visages

En arrivant à Paris pour y étudier le cinéma, Abbas Fahdel a suivi les cours de Serge Daney. Dans son articleRegarder (la guerre en Irak), le critique de Libération condamne le règne du visuel, flux sans regard qui nie toute existence à l’autre. À retardement, ce qui le rend encore plus touchant et tragique, Homeland semble répondre à ce que Daney appelait de ses vœux : ne pas s’en tenir aux ciels nocturnes zébrés d’éclairs sous le feu des bombardements permanents, mais chercher des visages. Ainsi est Homeland : un portrait de famille. Celle, à proprement parler, du cinéaste, seules personnes qui pouvaient accepter d’être filmées pendant la dictature. Celle, au sens plus large du peuple irakien. Alors que des témoins offrent à nos regards les portraits d’un proche assassiné injustement pendant l’occupation, ils racontent que l’armée américaine leur a interdit de porter le deuil. On comprend alors, en voyant les derniers plans de la tombe de Haidar, qui nous a servi de guide tout au long de cette chronique, que Homeland, sans jamais s’appesantir sur l’horreur et la douleur, est aussi un caveau de famille, un film mémorial du peuple irakien.

http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/homeland-irak-annee-zero.html

‘Homeland, Iraq Year Zero’: Monumental film charts destruction of a nation

Latest update : 2016-02-11

A mesmerizing and deeply moving portrayal of the Iraq War as seen by Iraqis, Abbas Fahdel’s six-hour masterpiece is essential viewing for anyone hoping to understand the devastating implications of the US-led invasion.

In 1991, Iraq became a hapless party to the birth of televised warfare, as Western TV crews scrambled to get the best rooftop views of Tomahawk missiles raining down on Baghdad. The spectacle resumed, on a much larger scale, in 2003. Then came the big-budget movies. But somehow, 25 million Iraqis, a people unfortunate enough to have experienced both Saddam Hussein’s tyranny and the wrath of the Bush dynasty, were largely absent from the show.

Fahdel’s hugely rewarding documentary, which opened in French cinemas on Wednesday, is a reminder that one could watch a dozen of Hollywood’s obscene takes on the Iraq war and still have no clue as to what it meant to be at the receiving end of the war on terror. There is no “shock and awe” in his 334-minute epic, no American sniper picking off swarms of faceless insurgents – just ordinary Iraqis struggling to get along with their lives even as their world collapses.

“Homeland, Iraq Year Zero” was shot with a lightweight camera before and after the US-led invasion in 2003, while the Iraqi director, who lives in France, was staying with his family in Baghdad and the countryside. It is split into two parts, subtitled “Before the fall” and “After the battle”. The only thing Fahdel doesn’t show is the actual bombing that played night and day on Western media.

The film’s somewhat unoriginal title, juxtaposing two cinematic references, announces the director’s twin endeavor: exploring the flipside of the war on terror as he documents Iraq’s descent into chaos, with the neo-realistic poignancy of a Roberto Rossellini. As in the Italian director’s “Germany Year Zero”, much of this chaos is seen through the eyes, gestures and devastatingly lucid observations of a child.

Before the fall

We meet the filmmaker’s 11-year-old nephew Haidar and his siblings in the haven of their Baghdad home in 2002, in those anxious months when George W. Bush and his British ally Tony Blair were busy fabricating a pretext to invade Iraq. The immanence and inevitability of war pervades the movie’s first part, hanging like a cloud over Fahdel’s family as they go about their routine, drinking tea, playing games, studying for exams and gazing indifferently at Saddam Hussein’s omnipresent propaganda on TV.

War preparations – digging a water well, making dried bread, putting sellotape on windows that still bear the traces of previous conflicts – feel like a familiar drill. This is a nation steeped in war, from the devastating conflict with Iran in the 1980s to the Bush wars, passing by the “war with no name” – a reference to the brief bombing campaign former US president Bill Clinton ordered in 1998, dubbed “Monica’s War” by many Western commentators due to its concomitance with the Monica Lewinsky scandal.

Fahdel’s handheld camera bears witness to Iraq’s many layers of destruction, from ancient Assyrian ruins to children maimed by war and the crippling embargo of the 1990s. Its melancholic gaze – alternating between tender close-ups and longing shots of Iraq’s blue skies and ochre landscapes – appears to question whether, this time, the cradle of human civilization might be reduced to dust.

The director’s decision to tell the viewer, as the film unfolds, which of his relatives will eventually be killed, gives the footage a haunting quality, turning the protagonists into walking ghosts. “It’ll be a short war,” warns the extraordinarily prescient Haidar. “But intensive and destructive.”

After the battle

Part two resumes three weeks after the US-led blitzkrieg that toppled the Baathist regime. The fearsome shadow of Saddam Hussein has been replaced by ubiquitous columns of US armoured vehicles. There is a brief sense of relief as people begin to speak out against the deposed regime and dare to hope of a better future. Satellite dishes sprout on rooftops and the critical food rations are handed out for free.

But the mood sours as Iraq’s foreign occupiers prove incapable of running the country and guaranteeing basic security. With Iraq’s bureaucracy and security services disbanded, looters are free to plunder and torch people’s homes and public buildings, murdering and kidnapping as they please. Soon, the foreign invader is seen as a greater scourge than the brutal, unloved regime it toppled, and reports of American abuses draw cries of revenge.

Providing a little context but no commentary, Fahdel documents the widespread destruction wrought by the US bombing and the ensuing chaos. Guided by Haidar and his siblings, he gives a voice to the desperate folks who have lost their homes, jobs and families. It is hard not to squirm in one’s seat when the camera gazes at a throng of grinning children, each holding aloft ammunition picked up in the street and expertly naming the gun type as though it were a Lego model.

Undaunted spirit

Both a war film and a peace film, Homeland is a damning indictment of the catastrophic errors that dragged Iraq and the wider region into its present misery. It sets the stage for the rise of the Islamic State (IS) group and its bandwagon of bloodshed, hatred and destruction. It is also a deeply moving celebration of the people and culture the IS group has set about to enslave and destroy.

At a preview of his film in Paris, Fahdel said Homeland was born out of his urge to draw a portrait of Iraq before it was too late. The sense of impending destruction he felt in 2002, on the eve of the war, inspired his focus on the tiny details of life. Every shot of a scuttling cat, a drowning bee, a bustling bazaar, a date picker perched atop a palm tree, feels like a testament to a doomed world. “The film ends tragically,” he said. “But the situation now is far worse.”

But amid all the misery, there is an undaunted spirit running through the film. It survives in the wicked sense of humour of Iraqis long accustomed to corruption, oppression and war. It thrives in the unbroken enthusiasm of Haidar and his friends, able to make a game out of the slightest dirt mound. It radiates from young girls’ dogged insistence on completing their education even as their world teeters on the brink.

It took more than a decade for Fahdel to get over his family’s tragedy and look back at the 120 hours of footage he accumulated over 17 months. It would take him another two years to edit and produce the film, a task he undertook alone after production companies turned him down. He said it was his duty to complete the movie and help rebuild Iraq’s “audio-visual memory”. Those lucky enough to view this essential film will feel much the richer.

HOMELAND : IRAK ANNEE ZERO Partie 1 : Avant la chute / Partie 2 : Après la bataille Un film de Abbas Fahdel, Nour Production, 2016.

- 12 FÉVR. 2016

- PAR EMMANUEL PASQUIER

Il y a un peuple irakien. Le peuple irakien est un peuple martyr. Ces deux énoncés peuvent paraître deux banalités. Bien sûr, il y a un peuple irakien, qui en doutait ? Au cours des cinquante dernières années, il a subi trente ans de dictature, trois guerres et un embargo, son territoire fait l’objet d’une guerre civile impitoyable. Rien de nouveau à dire que c’est un peuple martyr.

Encore faut-il que ces énoncés prennent forme dans la conscience. Tout n’est pas langage. Il faut en finir avec le « linguistic turn ». Les énoncés flottent dans l’air, ils sont toujours un peu déjà là, « words, words, words », jusqu’au moment où ils trouvent, ou sont trouvés par, le juste catalyseur qui les projette dans notre conscience où ils se constituent en réalité. On dit « prendre conscience ». C’est-à-dire être saisi par le réel.

Dans sa douceur, sa fluidité, entre défilement de routes et scènes de la vie familiale, le film de Abbas Fahdel, est d’une rare violence. Quand, dans ma vie, ai-je vu un film où l’on suit un jeune garçon, tout sourire et humour, dont la présence éclaire le climat de guerre d’un sentiment que « la-vie-continue-en-dépit-de-tout », pour assister – quoique sans image explicite – à sa mort ? Non jouée, mais réelle. Heidar est mort. Le neveu du réalisateur, qui l’a suivi et guidé dans ses pérégrinations cinématographiques à Bagdad, se fait tuer d’une balle perdue de mitraillette. On avait beau être averti dès le premier volet du diptyque, on se disait qu’on avait peut-être mal lu, ou que cela resterait extérieur au film, puisque, après tout, il avait survécu à la « guerre » proprement dite. Mais non. Le film nous confronte brutalement à la mort de cet enfant – et, aussitôt, à l’impossibilité de filmer plus.

Avais-je déjà vu quelque chose d’aussi violent ? Jamais. Au point que l’on en voudrait presque au réalisateur d’avoir osé mettre cela dans un film. Fallait-il instrumentaliser la mort de son neveu pour faire œuvre malgré tout ? N’est-ce pas flirter avec le « snuff movie », quelle que soit la justesse des intentions ? Etait-il bien loyal d’utiliser ce ressort hyper-pathétique pour forcer le barrage de nos consciences ? Il faut que Fahdel nous explique que cet événement est celui qui a rendu impossible la poursuite de ce film, et impossible son montage pendant plus de dix ans, puisqu’il relate des événement de 2003, pour admettre le procédé, pour y voir un hommage, et peut-être une manière de donner un sens à l’événement, lui donner une chance d’être ressaisi autrement que dans son insupportable brutalité qui n’admet pas de représentation. Il y a quelque chose comme un « A la guerre comme à la guerre ». « Voilà ce qui s’est passé. J’ai choisi de le montrer parce que cela s’est passé ». « Cette mort est l’effet de la guerre, et si montrer cette mort peut aider à faire saisir ce qu’a été cette guerre à un public européen ou américain, alors j’ai raison de la montrer. »

Plus qu’une instrumentalisation, le film prend une valeur d’accusation : combien d’enfants morts, combien de Heidar – combien de Aylan Kurdi – faudra-t-il pour que vous nous regardiez ? Pour que vous nous voyiez tels que nous sommes – « if you prick us, do we not bleed ? » – : non pas comme une figure lointaine d’un « autre » hostile ou curieux à observer, mais comme une classe moyenne vivant dans une banlieue pavillonnaire et regardant « Mr Bean » à la télé. Une famille aspirant simplement à travailler – dans des hôpitaux, des écoles, des administrations, dans l’art ou le business – et à élever ses enfants. Non pas des fous sanguinaires ou des sauvages, ni des « damnés de la terre » comme damnés par essence, mais des gens normaux. Des occidentaux en vérité – et tant pis pour l’anthropologie : si la pensée de l’altérité doit servir d’alibi pour cautionner l’indifférence, alors choisissons l’ethnocentrisme qui rend sensible au malheur des autres.

La mort de Heidar est le traumatisme narratif par lequel le film nous frappe au cœur. Apparemment il nous faut un « shoot » de cette force pour que des images parviennent à notre conscience dans l’océan des images où nous baignons. Mais le film prend et lève parce qu’il parle de bien d’autres choses. La magie de la présence opère à travers la représentation, à mesure que nous sommes emmenés dans les lieux de Bagdad.

C’est l’anti-« Démineurs ». De son titre original The Hurt Locker, le film de Kathryn Bigelow (2008) signifie littéralement quelque chose comme : « là où on est coincé et où ça fait mal ». On pourrait le traduire par « la guéhenne ». Film entièrement centré sur les Américains, il thématise explicitement l’incapacité à communiquer avec les Irakiens, relégués au rôle de « hostiles ». Les seules tentatives pour créer des liens se soldent par de terribles échecs, que ce soit le gentil médecin qui essaye de communiquer avec la foule et s’évapore dans une explosion, ou, là encore, le petit garçon qui meurt dans les bras du sergent James (Jeremy Renner). L’armure de protection anti-explosion du démineur devient la métaphore de l’impossible relation avec le monde extérieur, comme un scaphandre dans un monde sous-marin – qui est un monde souterrain et brûlant : la guéhenne, c’est-à-dire l’Enfer.

Au-delà de son apparent réalisme, le propos allégorique du film de Bigelow est relativement clair. Or, précisément, c’est de l’allégorie qu’il faut sortir – et de la caverne aux simulacres en même temps – pour voir « le réel ». On peut toujours dire qu’un documentaire n’est pas plus « réel » qu’un film de fiction. Mais c’est faux. Un documentaire est une construction, le réel y est construit, soit. Mais toute construction n’est pas une fiction. Dans Démineurs, on voit mourir un enfant, mais il ne meurt pas vraiment. Dans Homeland, on ne voit pas mourir Heidar, mais il est vraiment mort. Le documentaire lutte contre la fiction. Le « Homeland » irakien contre le « Homeland » américain : le petit documentaire auto-produit qui essaye de montrer une vraie famille irakienne, contre la série-phare de la chaîne « Showtime », où la famille américaine se regarde en miroir déformant à travers les aventures du père de famille revenu d’Irak et converti au Mal.

Homeland, le documentaire, croît dans la conscience comme une bulle, dont la circonférence finit par se fondre dans l’espace de mes représentations du monde réel, donnant une place nouvelle à ce qui n’existait jusque-là que comme une abstraction : « les gens en Irak ».

Il est vrai que le monde mondialisé est bien exigeant avec nous. A quelle génération a-t-on demandé tant d’empathie avec tant de « gens » dans le monde ? Comme le disait quelqu’un dans le public, il faudrait voir le même film pour les Syriens, pour les Palestiniens, pour les Lybiens (bien oubliés en ce moment, l’éveil sera rude), pour tous les peuples en souffrance, à chacun de définir ses causes. On pense à Mafrouza, le documentaire-fleuve d’Emmanuelle Demoris, filmant la vie des gens qui habitaient les caves de cette nécropole en marge d’Alexandrie. Là aussi, le film faisait surgir une réalité et tendait à abolir les frontières de l’altérité – à les modifier en une altérité du prochain, plutôt qu’une altérité du lointain, créant de la communication, de la circulation entre ceux qui voient et ceux qui sont vus. Mais Mafrouza nous parlait d’un microcosme spécifique, aussi bien dans l’espace que dans le temps, puisque le site fut rasé peu après le film.

Bagdad n’est pas un microcosme. Homeland, précisément, la rend à sa dimension cosmopolitique. Il en retisse les liens avec les « gentes », au sens où l’on parle du « droit desgens » : le tissu des peuples qui couvrent la planète et forment le monde.

Signe des temps, Boussole, le roman de Mathias Enard (Actes Sud, 2015), tisse lui aussi les liens de l’Europe avec cet « Orient » dont tous les Edward Said du monde n’arrivent pas à purger l’« Occident ». Il s’agit beaucoup de la Syrie dans le roman d’Enard, et de mettre au jour toute l’histoire commune qui relie un « Orient » et un « Occident » dont la polarisation constitue en fait un système identitaire bien plus que l’opposition entre des essences culturelles hétérogènes : « Entretemps, il y avait eu Félicien David, Delacroix, Nerval, tous ceux qui visitèrent la façade de l’Orient, d’Algésiras à Istanbul, ou son arrière-cour, de l’Inde à la Cochinchine ; entretemps, cet Orient avait révolutionné l’art, les lettres et la musique, surtout la musique (…) la révolution dans la musique au XIXe et XXe siècles devait tout à l’Orient, il ne s’agissait pas de « procédés exotiques », comme on le croyait auparavant, l’exotisme avait un sens, il faisait entrer des éléments extérieurs, de l’altérité, (…) un large mouvement qui rassemble entre autres Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Berlioz, Bizet, Rimski-Korsakov, Debussy, Bartok, Hindemith, Schönberg, Szymanovski, des centaines de compositeurs dans toute l’Europe, sur toute l’Europe souffle le vent de l’altérité, tous ces grands hommes utilisent ce qui leur vient de l’Autre pour modifier le Soi, pour l’abâtardir, car le génie veut la bâtardise, l’utilisation de procédés extérieurs pour ébranler la dictature du chant d’église et de l’harmonie, pourquoi est-ce que je m’énerve tout seul contre mon oreiller maintenant, sans doute parce que je suis un pauvre universitaire sans succès avec sa thèse révolutionnaire dont personne ne tire aucune conséquence. » (Boussole, p. 120).

Le roman de Mathias Enard voit large. Il a une visée très ample, littérature, architecture, musique, c’est dans toute la culture qu’il piste la compénétration de mondes qui ont fini par appartenir au même monde, dans leurs différences mêmes. Il y aurait aussi à faire l’histoire de tous ceux qui ont voyagé contre le voyage, de Rimbaud à Nizan, de Levi-Strauss à Enard, pour en finir avec l’altérité, pour psychanalyser l’exotisme, pour faire advenir de la présence (ce qui n’est pas la même chose que du même) en deçà des représentations du lointain.

Donc il y a un peuple irakien. Le film construit en diptyque, présente un Avant et un Après la deuxième guerre du Golfe, entre février 2002 et avril 2003, avec une ellipse pendant la période de la guerre. Comme dans Le Désert des Tartares, le réalisateur, après avoir attendu le déclenchement d’une invasion tant annoncée, était rentré en France quelques semaines avant son déclenchement. Très traditionnel dans sa forme, adoptant sans complexe le format de la vidéo familiale, ou même touristique, parfois même de manière complaisante, le film vaut surtout par ce vis-à-vis temporel. Sans doute ne faut-il pas trop de recherche formelle quand les circonstances filmées sont si puissantes par elles-mêmes. Le contraste entre l’ordinaire et l’extraordinaire n’en est que plus poignant.

La vie quotidienne dans le premier volet est traversée de part en part d’une incroyable tension. Tout paraît prémonitoire puisque nous savons, nous spectateurs, que la guerre imaginée par les protagonistes va effectivement avoir lieu. On regarde chaque détail, chaque visage, chaque paysage, et l’on se demande ce qui, et qui, sera encore debout, après. Et il ne s’agit pas d’acteurs. Les visages des enfants dansant devant la caméra, comme dans n’importe quel film de vacances, prend la valeur très forte d’un témoignage de vie, d’une vie que l’on sait hautement menacée, et qui nous jette au visage : où sont-ils aujourd’hui, 13 ans après le film, dans l’Irak d’aujourd’hui, ces enfants qui nous font des grimaces ? Abus de pathétique ? Sans doute. Mais ce ne sont pas des acteurs, ce sont de vrais enfants. Les filmer, les garder dans le film, ce n’est pas seulement pour nous que cela vaut, c’est pour eux aussi, pour eux d’abord peut-être. Ce film aura peut-être été leur tombeau, c’est-à-dire leur vaisseau vers notre regard. Et le cinéaste semble remplir son arche et remplir son arche, et tant pis pour ceux qui n’en peuvent plus de tous ces enfants, parce que ces images sont peut-être tout ce qu’il reste d’eux aujourd’hui.

Le deuxième volet est tout aussi étonnant. Pour des raisons inverses. La « guerre », finalement, a duré à peine un mois (20 mars-15 avril 2003). Tout le monde est encore là. Les vitres n’ont pas volé en éclat. Tout est pareil, mais tout est différent. Une deuxième fois, mais différemment de la première. On voit les gens qui se réveillent dans les décombres de trente ans de dictature impitoyable. Tout un système de vie est inversé. Les anciens baathistes sont mis au ban. Les portraits de Saddam sont arrachés des manuels scolaires. L’armée d’occupation est partout, mais l’insécurité règne. L’état de guerre hobbesien s’immisce peu à peu dans la vacance de la souveraineté, et l’on sent qu’entre les bandes armées et l’armée américaine, l’espace possible pour une vie civile ordinaire est de plus en plus restreint.

L’apparente normalité recouvre une situation absolument critique. Rétrospectivement, il est frappant de voir que les Irakiens à l’époque, en 2003, pouvaient espérer une véritable normalisation à court terme. Au bout du compte, l’invasion aurait mis fin à l’ère Saddam Hussein et permis l’avènement d’un régime républicain, rendant l’Irak au Concert des Nations. On mesure d’autant mieux l’étendue du désastre aujourd’hui. De ce point de vue, le documentaire est très lourdement à charge contre les Etats-Unis. Sans avoir besoin de l’expliciter, c’est à eux qu’il semble s’adresser en premier. Il renvoie aux Américains, abreuvés d’images de leurs propres militaires, l’image en miroir d’une famille irakienne middle-class dévastée par la guerre qu’ils ont apportée – a priori pas du tout ce qu’ils s’attendaient à voir au milieu de « Desert Storm ».

On aurait tort de croire cependant que les citoyens américains soient si peu sensibles à l’illégitimité de cette invasion – y compris hors des milieux intellectuels new-yorkais. Car il y a aussi un « autre côté » aux Etats-Unis. Dans The Other Side (Roberto Minervini, 2015), un autre documentaire, lui aussi un diptyque, consacré à des junkies de la Louisiane du Nord et à une milice paramilitaire du Texas, le discours sur la guerre en Irak n’est pas forcément celui auquel on s’attendait. Où l’on voit que le patriotisme à l’américaine ne fait pas nécessairement bon ménage avec les décisions de l’Etat fédéral, lui-même perçu comme un envahisseur. Un instructeur paramilitaire développe ainsi tout une théorie critique contre le « nation-building » à l’étranger. Il met très sérieusement en garde ses camarades contre le décret prochain de l’état d’urgence par Obama et l’invasion des Etats-Unis par les Casques bleus. D’où la nécessité d’un entraînement militaire dominical intensif. Avec une obsession : « We have to protect our families ». Le film de Fahdel, si cet instructeur le voyait, ne viendrait en rien bousculer ses représentations. Il viendrait sans doute au contraire conforter ses sentiments anti-fédéraux et l’idée que ces pères de famille texans sont, eux aussi, une sorte d’Irakiens de l’intérieur.

Emmanuel Pasquier. Février 2016.

![]()

L’Irak au cinéma : un lent cheminement vers l’image de l’autre

Depuis près d’un an qu’il fait le tour du monde, Homeland : Irak année zéro collectionne les prix en festivals, suscitant partout où il passe émotion vive et longs débats. Divisé en deux parties de près de trois heures chacune, cette chronique de la vie d’une famille irakienne pendant les semaines qui ont précédé, puis celles qui ont suivi l’invasion américaine de 2003, adopte la forme simple du cinéma direct, guidée par un point de vue humaniste, un amour des personnages, une modestie évidente face à la lame de fond dévastatrice de la guerre en marche. Le film n’en accomplit pas moins un geste décisif dont la valeur morale et la force politique se mesurent à la conviction qu’avait son auteur, Abbas Fahdel, au moment de le faire, d’agir au nom d’une impérieuse nécessité. « Je souffrais de la représentation qu’on donnait de l’Irak en Occident,confiait-il au Monde dans un entretien donné à l’occasion de la sortie du film. Je n’y retrouvais ni le pays ni les hommes. Vingt-cinq millions d’Irakiens étaient sans visage ».

Ces phrases résonnent avec les arguments que développait Serge Daney en 1991, dans la série d’articles qu’il signa, dans Libération, sur la guerre du Golfe à la télévision. « L’ennuyeux avec le film War in the Gulf, c’est qu’un des acteurs inscrits au générique n’est jamais là. Ni dans les rares images qui nous arrivent, ni dans celles dont l’absence, depuis des mois, devrait nous peser, on ne voit le peuple irakien. On parle de lui, on le plaint, on parle en son nom, mais on ne le voit pas. Comme s’il y avait trop intérêt à le faire passer le plus vite possible au rang de victime ou de martyr, ce qui est une bonne opération pour les politiques de tout bord. Car cet après-guerre dépend déjà de la façon dont les uns et les autres feront le plein des deux seules matières premières de la région : à savoir le pétrole d’un côté et le martyre de l’autre » (« L’Acteur manquant », Libération, le 18 février 1991).

Le peuple très vivant de « Homeland »

Réfugié en France depuis le début des années 1980, Abbas Fahdel a tourné Homeland auprès des siens. Lorsqu’il arrive, quelques semaines avant l’invasion, la tension est palpable. Les adultes ont en mémoire la précédente guerre du golfe, l’énergie est mobilisée par des opérations spécifiques – sécher le pain, calfeutrer les fenêtres, accumuler des réserves d’eau… – mais la guerre est encore à venir, et sa terrible dramaturgie n’a pas encore figé les postures des uns et des autres. Les personnalités ont tout loisir de s’épanouir devant la caméra, révélant au public occidental des frères humains, un peuple en vie, dont l’existence n’avait jusqu’à présent pas été figurée à l’écran.

Les médias, corsetés par les impératifs d’une propagande tentant d’empêcher l’éclosion d’un mouvement contestataire semblable à ceux qu’avaient inspirés les images de la guerre du Vietnam, ont relayé le fantasme de la guerre propre, sans morts, menée à coups de frappe chirugicale, par le biais de pools de journalistes tenus à distance du théâtre des opérations en 1991, remplacés en 2003 par le système à peine plus autonome, du journalisme embedded. Ni la télévision, ni le cinéma n’ont beaucoup montré l’Irak autrement que comme un champ de bataille.

La guerre résumée à de « terribles détails »

Par rapport à la description qu’en faisait Serge Daney, en 1991, la représentation du peuple irakien dans les médias a peu évolué de fait. Avec ses figures de mères éplorées, d’hommes hébétés, de victimes civiles érigées en martyrs, The Dreadful Details d’Eric Beaudelaire en propose une forme de synthèse. Dans ce célèbre diptyque qui provoqua des remous lors de sa présentation, en 2006, au festival de photojournalisme Visa pour l’image, dont l’aspect cinématographique souligne le caractère « mis en scène » (il a de fait été réalisé en studio, à Hollywood), le photographe articule une imagerie du champ de bataille issue de la tradition picturale classique et les clichés avec lesquels les médias représentent les conflits armés contemporains. Les victimes irakiennes y figurent ainsi au milieu d’une scène de carnage dont l’enjeu reste indéchiffrable, où les soldats américains sur le qui-vive, incapables d’identifier l’origine de la menace, apparaissent prêts à tirer sur tout ce qui bouge, tandis qu’un journaliste occidental embedded a naturellement trouvé sa place, et qu’un Irakien posté au balcon du premier étage, filme l’action avec un téléphone portable.

Battle for Haditha (2007)

Tout le storytelling de la guerre d’Irak est là, qui a structuré à des degrés divers un vaste corpus de films sur le conflit irakien. Réalisés à Hollywood dans leur grande majorité, ces oeuvres adoptent naturellement le point de vue de l’Amérique qui se donne le plus souvent, en l’occurrence, comme embedded. De Battle for Haditha de Nick Broomfield (2007) à Démineurs de Kathryn Bigelow (2008), de Green Zone de Paul Greengrass (2010) à American Sniper (2014) de Clint Eastwood, l’image secouée, captée avec une caméra qu’on dirait « embarquée », est devenue la norme de ce cinéma.

Au cinéma, héros archétypaux

et conflit illisible

Sam Mendes

Face au soldat hébété, traumatisé par l’absurdité du conflit invisible qu’était la guerre du Golfe (Jarhead, la fin de l’innocence de Sam Mendes, 2005), qui portait encore la mémoire des (anti-)héros des films sur le Vietnam, le peuple irakien est aussi invisible qu’il l’était dans le flux d’images vides que crachaient en continu les chaînes d’information pendant la guerre du Golfe.

Dyptique The Dreadful Details d’Eric Beaudelaire

Les héros américains évoluent aux confins du patriotisme et de la psychose, accros aux shoots de danger et de violence que leur procure la guerre (Démineurs etAmerican Sniper). Les Irakiens, eux, n’existent qu’en tant qu’ils représentent une menace potentielle – figures sans visage repérées via le viseur d’un fusil, kamikaze camouflé, ou repentant, femme voilée suspecte (que cache-t-elle sous sa longue robe noire ?), sniper déshumanisé (par opposition au sniper américain assailli d’affects contradictoires)…

Et rien n’interdit d’envisager les personnages du beau documentaire Of Men and War de Laurent Bécue-Renard, comme des projections de ceux de Bigelow et Eastwood – qu’il s’agisse des vétérans américains souffrant de stress post-traumatique ou des fantômes des civils qu’ils ont massacrés, ces hommes, femmes et enfants qui reviennent nuit après nuit hanter leurs cauchemars.

Ces films, comme d’autres, insistent sur le côté illisible du conflit, la nature incertaine de l’ennemi, la perte de repères aussi bien physiques que moraux à laquelle sont confrontés sur place les soldats américains, qui aboutit à faire tant de victimes parmi les civils. C’est toute l’idée de cette scène d’American Sniper, où tandis que se fendille la carapace du super-sniper interprété par Bradley Cooper, et qu’il annonce à sa femme au téléphone qu’il est prêt à rentrer, le combat se trouve progressivement enveloppé dans un gigantesque nuage de sable. D’où viennent les tirs ? Qui est l’ennemi ? Plus rien n’est clair, sinon qu’il faut tirer pour éviter de tomber soi-même.

Le cinéma ne s’est pas contenté de remettre en scène l’imagerie des médias officiels. Entre 1991 et de 2003, Internet est né, et avec lui la possibilité de faire ses propres images et de les partager. Le monumental stock d’images qui s’est soudain retrouvé à la disposition de tous a changé non seulement la manière dont on pouvait percevoir la guerre, mais sa nature même, comme en a attesté l’onde de choc provoquée par la révélation des sévices infligés aux détenus de la prison d’Abou Ghraib.

Comme le dit un des intervenants de Standard Operating Procedure (2008), un documentaire réalisé par Errol Morris sur ce sinistre épisode : « Vous pouvez tuer des gens, leur tirer dessus, leur faire exploser la tête… Tant que ce n’est pas photographié, vous ne risquez rien. Si des photos existent, en revanche, vous êtes cuits ». C’est le cœur de l’intrigue de La Vallée d’Elah (2007) de Paul Haggis, où l’aura d’un soldat américain récemment mort se désintègre – et avec elle tout l’honneur de l’armée américaine et le bien-fondé d’une guerre qui fut promue comme un combat du bien contre le mal – quand refont surface des images le montrant en Irak en train de se livrer à la torture.

Le point de vue de l’Amérique

Le rôle d’internet

Nick Broomfield

Kathryn Bigelow

Clint Eastwood

Errol Morris

Jarhead (2005)

Démineurs (2008)

American Sniper (2014)

Standard Operating Procedure (2008)

En reconstituant l’histoire d’un viol commis par des soldats américains (la même, à peu près, que celle qu’il avait mise en scène en 1989, dans le contexte vietnamien, dansOutrages) sous la forme d’un collage d’images de toute nature piochées sur Internet (télé française, informations irakiennes, images amateur filmée par les marines…), Brian de Palma redéfinit avec Redacted le cinéma comme une machine à recycler des images – et délégitime relativement, dans le même geste, toute instance productrice de discours, à commencer par la propagande américaine. Pas plus que les autres, toutefois, ce film n’a été capable de figurer le peuple irakien autrement qu’avec le visage archétypal de la victime. Contrainte par l’absence d’images documentaires, la fiction était impuissante à lui en esquisser un autre – qui fût singulier et vivant. Les six heures de Homeland, de ce point de vue, changent radicalement la donne. Elles pourraient bien inspirer de nouveaux récits, qui rendent enfin justice à l’existence du peuple irakien.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/cinema/visuel/2016/02/12/l-irak-au-cinema-un-lent-cheminement-vers-l-image-de-l-autre_4864175_3476.html#mfhLhXESdDcCs7vZ.99

“Homeland: Irak, année zéro”: chronique bouleversante d’un Irak qui bascule

Avant la guerre, après la guerre. Dans le documentaire “Homeland: Irak, année zéro”, le réalisateur irakien Abbas Fahdel raconte un moment d’Histoire au travers de la chronique douloureuse et tendre de sa propre famille, filmée avant et après l’invasion américaine de 2003.

La première partie dure de février 2002 à début mars 2003. La seconde couvre quelques mois après l’invasion américaine. La guerre à proprement parler, qui ne dura que quelques semaines, n’est pas filmée, donnant paradoxalement encore plus de force au documentaire.

“En 2002, lorsque la menace d’une guerre s’est précisée, j’ai compris que l’Irak de ma jeunesse, celui que j’avais quitté pour venir étudier le cinéma à Paris, était en passe de disparaître”, raconte dans le dossier de presse le réalisateur.

Abbas Fahdel retourne alors à Bagdad et filme sa famille au quotidien, essentiellement dans le huis clos de la maison, du jardin et de la terrasse.

Par petites touches, se dessine alors le portrait d’un Irak aujourd’hui disparu, les derniers mois d’un pays malade, sous le joug d’une dictature aussi effrayante que kitsch.

De la télévision, perpétuellement allumée, sortent les odes à la gloire de Saddam Hussein, “orgueil des Arabes” et “soleil de l’existence”. Aucun membre de la famille du réalisateur ne se risque à parler politique devant la caméra. Trop risqué.

Mais Fahdel filme un climat, une atmosphère. Le quotidien rythmé par les coupures d’eau et d’électricité, les effets de l’embargo international en vigueur depuis plus d’une décennie, les souvenirs des guerres passées, Iran/Irak, guerre du Golfe en 1991… et la crainte mêlée d’excitation de celle à venir.

Le président américain George W. Bush a placé l’Irak de Saddam sur l'”axe du mal”. Dans le salon de la famille de Fahdel, le petit écran montre des images de manifestation anti-guerre en France.

Comme toutes les familles irakiennes, celle du réalisateur se prépare. On fait des stocks de riz et de lentilles, on creuse un puits dans le jardin, des jeunes femmes hilares s’entraînent à mettre des couches de bébé sur le visage “en cas d’attaque chimique par les Américains”…

Etrangement, il y a encore beaucoup de légèreté. La guerre éclate le 23 mars, alors que le réalisateur est rentré en France. Il retourne à Bagdad quelques semaines après.

– Descente aux enfers –

Et c’est à la lente descente vers le chaos qu’assiste le spectateur dans cette deuxième partie. Cette fois-ci, Fahdel filme beaucoup en extérieur. Il accompagne ses nièces à l’université, découvre le Bagdad ravagé, tumultueux et sous occupation d’après-guerre. Convois américains. Barrages. Embouteillages monstres. Destructions.

Dans une scène poignante, il accompagne son ami Sami Kaftan, acteur irakien “aussi connu en Irak que Gérard Depardieu en France”, sur les lieux détruits des studios de cinéma de Bagdad.

“On peut se venger d’un régime, mais pourquoi se venger d’une culture? Pourquoi?”, pleure l’acteur en ramassant des monceaux de pellicules de films jonchant le sol.

Le spectateur est aussi témoin de la montée des tensions, du ressentiment anti-américain, de la peur face à l’insécurité, au chaos, aux pillages. La catastrophe apparaît inexorable à travers les scènes de la vie quotidienne, comme une nuit hallucinante de tirs secouant un quartier de Bagdad.